Bernhard

Peter

Kamakura

(Präf. Kanagawa), Engaku-ji: Beschreibung und Photos

Lage und

Erreichbarkeit, Touristisches

Der Tempel Engaku-ji liegt im nördlichen Bereich der Stadt, in

Kita-Kamakura, in direkter Nachbarschaft des JR-Bahnhofs

Kita-Kamakura der Yokosuka-Line, die Kamakura mit dem

Verkehrsknotenpunkt Ofuna und weiter mit den Ballungsräumen

Yokohama und Tokyo verbindet. Wenn man den Bahnhof nach Süden

verläßt, steht man quasi schon vor dem Tempeleingang (Adresse:

409 Yamanouchi, Kamakura, Kanagawa 247-0062). Nimmt man den East

Exit, sind es 80 m zum Soumon. Nimmt man den West Exit, sind es

160 m bis zum Soumon, weil man noch die nach Südosten führende

Kanagawa Prefectural Route 21 ein Stück entlang gehen sowie

einen Doppelteich und die Gleise überqueren muß. Entlang dieser

Prefectural Route 21 reihen sich etliche Tempelanlagen, die man

am besten wie Perlen auf einer Schnur nacheinander besucht. Dabei

kann der Engaku-ji Start- oder Endpunkt eines Tagesprogrammes

sein, das Gegenstück wäre der Tsurugaoka-Hachiman-guu, und

dazwischen die Tempel Toukei-ji, Jouchi-ji, Meigetsu-in,

Choju-ji, Zenkyo-in, Kenchou-ji und Enno-ji. Insgesamt ist diese

Tour 2 km lang ohne die seitlichen Abzweigungen zu den

Besichtigungen. Wer am Bahnhof Kita Kamakura beginnt, in alle

genannten Tempel und Schreine reinschaut und dann zum JR-Bahnhof

Kamakura läuft, hat ein Pensum von 8 km zu Fuß an diesem Tag.

Von diesen ganzen Tempeln ist der Engaku-ji einer der größten

Anlagen und einer der bedeutendsten und geschichtsträchtigsten

Tempel mit hochkarätiger Bausubstanz, darunter eine als

Nationalschatz eingestufte Halle und eine ebenso bewertete

Glocke.

Im Sommer ist der Tempel ruhig, im Spätherbst ist er wegen der berühmten Ahornfärbung überlaufen, dann kommen die Massen aus dem Ballungsraum Tokyo, weil er so gut mit dem Zug erreichbar ist. Der Eintritt beträgt die ortsüblichen 500 Yen. Samstags um 13:20 Uhr für Anfänger, 14:40 für alle im Kojirin und sonntags um 5:30 Uhr April bis Oktober (außer August) und um 6:00 Uhr November bis März im Butsuden kann man an einer einstündigen kostenlosen Zen-Meditation teilnehmen, wenn man möchte. Die morgendliche Meditation wird Gyouten-zazen-kai genannt. Im Hojo findet am 2. und 4. Sonntag eines jeden Monats um 9:00 eine Predigt und um 11:00 eine Zen-Meditation statt. Die sonntägliche Meditation wird Nichi-you-sekkyou-zazen-kai genannt. Im späten Juli findet im Houjou eine viertägige Vorlesungs- und Trainings-Einheit statt.

Im Verlauf des Jahres kann man mit etwas Glück folgende Tempel-Veranstaltungen erleben: 15.2. Nehane im Butsuden, Erinnerung an den Eingang des Buddha Shakyamuni ins Nirvana, 8.4. Gotane im Butsuden, also Geburtstag des Buddha Shakyamuni, zugleich Hana Matsuri, Blütenfest, 3.10. Kaisan-ki im Butsuden und im Shariden, Todestag des Tempelgründers Mugaku, 15.10. Daruma-ki im Butsuden, Todestag von Bodhidharma = Daruma, 8.12. Jodoe im Butsuden, Jahrestag der Erleuchtung des Buddha Shakyamuni. Und um den 3.11. herum gibt es im Hojo eine dreitägige Ausstellung von Tempelschätzen, Homotsu-Kazeire genannt. Dazu gibt es noch weitere Gedenktage wie den 10.1. für Rinzai-Gigen, den Gründer des Rinzai-Zen, im Butsuden, den 17.1. für den chinesischen Zen-Meister Hyakujo-Ekai, im Butsuden, den 4.4. für Houjou Tokimune im Butsunichi-an. Das Jahresende wird am 31.12. im Butsuden begangen, der Jahresbeginn in den ersten drei Tagen des Januar im Houjou.

Geschichte

und Bedeutung

Der Tempel Engaku-ji

ist eine Glaubensstätte des Zen-Buddhismus, genauer der Rinzai-Schule,

und innerhalb dieser ist er einer der Haupttempel, genau wie der

Kenchou-ji. Er steht ca. 200 zu dieser Richtung gehörenden

Tempeln in ganz Japan vor. Der Name des Tempels setzt sich aus

den Kanji "En" (Kreis, rund, vereinfacht zum

Yen-Zeichen) und "Kaku" (lernen, erwachen, erinnern,

erwecken, erleuchten) zusammen, wobei im Kontext das

"k" weich wird zu En-gaku, und dann folgt das

allgemeine Kanji "ji, dera" für Tempel. Der Kreis ist

hier das Symbol für Perfektion, Vollständigkeit und eine

allumfassende Eigenschaft, so daß En-kaku soviel bedeutet wie

"allumfassende, vollständige, perfekte Erleuchtung",

und der Engaku-ji ist der "Tempel der umfassenden

Erleuchtung", weil auf diesem Tempelgelände während des

Baus in einer Steinkiste eine Abschrift der "Sutra der

vollkommen Erleuchtung" (Engaku-kyou) gefunden wurde, die

gerade im Zen-Buddhismus hohe Wertschätzung genießt. Der

Bergname (Sango) des Tempels lautet Zuiroku-zan, Berg der

verheißungsvollen bzw. glückverheißenden Rehe oder Hirsche,

was auf einer Legende beruht, nach der während der

Eröffnungszeremonie für die neue Buddha-Halle ein Rudel weißer

Rehe oder Hirsche aus der Höhle Byakurokudo angelaufen kam und

scheinbar der Predigt des ersten Abtes zuhörte. Dieser Name

"Zuiroku-zan" steht auch auf der Kalligraphietafel des

Soumon. Man fragt sich, warum zum Tempelnamen noch der Bergname

gehört: Einerseits ist das eine Erinnerung an die Berge, auf

denen sich einst die Tempel in China befanden, andererseits sind

die meist programmatischen Tempelnamen oft ähnlich oder sogar

mehrfach in verschiedenen Städten vertreten, und somit dient der

Bergname der Unterscheidung. Mit seinem allervollständigsten

Namen heißt der Tempel also "Zuiroku-zan Dai-Engaku Koshou

Zen-ji".

Der Tempel wurde im Jahre 1282 gegründet, im 5. Jahr der Koan-Ära. Erst hatte man als Gründungsabt den aus China stammenden Zen-Mönch Lanxi Daolong = Rankei Doryuu (1213-1278) im Auge, damals im Kenchou-ji und Gründungsabt desselben, doch dessen Tod vor Abschluß der Bauarbeiten machte diese Intention zunichte. Der ebenfalls ursprünglich aus dem China unter der nördlichen Song-Dynastie stammende Zen-Mönch Wuxue Zuyuan = Mugaku Sogen (1226-1286) = Bukko Kokushi, der von Houjou Tokimune (1251-1284), dem achten Regenten der Kamakura-Zeit (Regierungszeit 1268-1284), im Jahre 1279 eingeladen wurde und der fünfte Abt des Kenchou-ji als Nachfolger von Rankei Doryuu wurde, wurde nun der Gründungsabt des Engaku-ji, wobei er gleichzeitig Oberpriester des älteren Kenchou-ji blieb, den des Regenten Vater gegründet hatte. Houjou Tokimune war dem Zen-Buddhismus sehr zugeneigt, und durch seine zahlreichen Tempelstiftungen wollte er all die Seelen befrieden, die auf beiden Seiten bei den durch Khubilai Khan veranlaßten Mongolen-Invasionen 1274 und 1281 insbesondere während des Kou-an-Krieges zu Tode gekommen waren, insgesamt ca. 100000-150000 Menschen. Dieser Regent trat seine Regierungszeit im Alter von 18 Jahren an und mußte zwei Feldzüge gegen die in den nördlichen Teil der Insel Kyushu eindringende Mongolen führen, die er in den Schlachten von Bunei und Kou-an abwehrte, wobei Taifun-Stürme kräftig mithalfen, den eindringenden Feind zu vernichten. Der neue Tempel sollte für die Toten spirituell sorgen, einen Schlußstrich unter diese schreckliche Phase setzen und den Frieden der Nation schützen. Nach Mugaku Sogen folgte als Abt Mugakus Schüler Koho Kennichi (1241-1316), Tomin-Enichi (1272-1340), Okawa-Dotsu (-1339), danach dessen Schüler Muso Soseki (1275-1351). Im Engaku-ji lebten weitere aus China stammende Zen-Mönche, darunter Daxiu Zhengnian = Daikyuu Shounen = Zenmeister Butsugen (1214-1289, 2. Abt) und Qingzhuo Zhengcheng = Seisetsu Shouchou (1274-1339). Der Tempel war recht groß, so lebten hier schon im Jahre 1283 mehr als 250 Personen, davon 100 Priester.

Rekonstruktion der Genealogie der Shikken (Regenten) aus der Familie Houjou in der Zeit des Kamakura-Shogunats:

Der Tempel gehört zu den sogenannten Kamakura-Go-san, den fünf großen Tempeln von Kamakura. Wörtlich bedeutet "Go-san" "fünf Berge", also fünf Tempel bzw. fünf Tempelränge. Dieses Ordnungssystem (Gosan/Gozan Jissetsu Seido) entstand in der späten Kamakura-Zeit und betraf die Zen-Tempel in den beiden Zentren Kyoto und Kamakura. In Kamakura nahm der Kenchou-ji den ersten Rang ein, der Engaku-ji den zweiten, der Jufuku-ji den dritten, der Jouchi-ji den vierten und der Joumyou-ji den fünften Rang. Alle fünf sind Rinzai-Zen-Tempel. Die praktische Bedeutung war, daß die zugehörigen Tempel einerseits als besonders wichtig eingestuft und durch das Shogunat selbst kontrolliert wurden und daß sie sich andererseits besonders streng an den chinesischen Wurzeln des Zen orientierten. Anfangs gab es ein beide Städte umfassendes System, das aber uneindeutig war und Doppelbesetzungen von Rängen mit sich brachte. Schon in der ersten Klassifizierung war der Tempel unter den Gozan, und auch bei der Neuordnung unter Ashikaga Yoshinori war er dabei, und bei der Reform des Systems unter Ashikaga Yoshimitsu, als das System in 5 Tempel in Kyoto und 5 Tempel in Kamakura aufgeteilt wurde, erhielt der Engaku-ji den zweiten Platz. Und in Bezug auf Kamakura war der Engaku-ji der zweitwichtigste und zweitbedeutendste Tempel, auf einer Stufe mit dem Shoukoku-ji in Kyoto.

Ein großes Verdienst dieses Tempels ist es, den Zen-Buddhismus einer breiten Allgemeinheit zugänglich gemacht zu haben; zuvor war das eher nur für die Oberschicht, den Adel. Auch nach dem Fall der Houjou im Jahre 1333 konnte der Tempel seine herausgehobene Stellung wahren. Der damalige Abt war Muso Soseki (1275-1351), und er war aufgrund seiner guten Beziehungen zum Shogunat und zum Kaiserhaus einflußreich. Er gründete u. a. den Tenryu-ji in Kyoto-Arashiyama. Während der Muromachi-Zeit blühte der Tempel noch im 14. und frühen 15. Jh. Durch Erdbeben und Brände kam es zwar immer wieder zu substantiellen Verlusten, doch die stete Protektion und finanzielle Förderung sowohl durch das Kaiserhaus als auch durch das Shogunat ermöglichten jedes Mal die Wiederherstellung. Doch langsam aber sicher ließ die Förderung nach, insbesondere in der Zeit des Bürgerkrieges des 16. und frühen 17. Jh., und Stagnation setzte ein. Bis zur frühen Edo-Zeit kam es zu einem Niedergang des Tempels. Dann setzte die Förderung durch das Tokugawa-Shogunat ein, und der Tempel konnte überleben. Die Haupthalle wurde 1625 neu errichtet, und 1673 entstand das neue Abtsquartier, Houjou. 1703 zerstörte ein Erdbeben viele Tempelgebäude, was einen erneuten Wiederaufbau nötig machte. Eine erneute Revitalisierung in der mittleren Edo-Zeit ist dem Abt Seisetsu Shucho (1745-1820, Daiyu Kokushi) zu verdanken, der sowohl die wichtigsten Gebäude des Tempels wiederherstellte als auch das Zentraining wieder auf eine neue Basis stellte. Die Moral des Tempels wurde neu gefestigt. Diesem Abt ist der Engaku-ji in seiner heutigen Form zu verdanken. 1785 feierte der Tempel sein 500jähriges Bestehen, eigentlich wäre 1782 das 500. Gründungsjahr, und aus diesem Anlaß wurden viele Bauten erneuert bzw. wiederhergestellt. Diese neue Stellung des Tempels in der Zen-Lehre und der Priester-Ausbildung wurde auch durch herausragende nachfolgende Äbte aufrechterhalten, darunter Imakita Kousen (1816-1892, seit 1875 der 202. Abt, seit 1876 das Oberhaupt der ganzen Engaku-ji-Schule) und dessen Schüler Shaku Souen (1860-1919, 207. Abt) etc., unter denen der Tempel zum Zen-Schwerpunkt des ganzen Kanto wurde. Das war eine großartige Leistung in einer Zeit (Meiji-Zeit), in der der Buddhismus eher keine staatliche Begünstigung genoß, vielmehr das Gegenteil der Fall war. Insbesondere der zweitgenannte Abt machte die westliche Welt mit dem japanischen Zen bekannt. Auch Suzuki Daisetsu (1870-1966), ein Schüler der beiden vorgenannten Äbte, war als Autor zahlreicher Bücher und durch seine Übersetzer-, Vortrags- und Lehrtätigkeit ein weiterer Wegbereiter für den Zen-Buddhismus in der westlichen Welt, außerdem war er an der Otani-Universität in Kyoto Professor für Buddhistische Philosophie. Einziger Wermutstropfen war 1889 die Abgabe von Tempelgrund zum Bau der Eisenbahnlinie; die Yokosuka Line war eine wichtige Verkehrsanbindung für das Marine-Arsenal und den Militärhafen Yokosuka. Das Aussehen des Tempels gegen Ende des 19. Jh. wird in dem Werk "Glimpses of an Unfamiliar Japan" von Lafcadio Hearn (1850-1904) beschrieben, der den Engaku-ji im Jahre 1894 besucht hatte. Zu seinen besten Zeiten gehörten dem Tempel 200 ha Grund, das wurde dezimiert. Beim großen Kanto-Erdbeben 1923 wurde der Tempel größtenteils zerstört. Sein Wiederaufbau dauerte Jahrzehnte. Heute leben in den Tempelgebäuden etwas mehr als 200 Mönche. Der Tempel ist eine von 22 historischen Stätten, die auf der Tentativliste (Vorschlagsliste) des Weltkulturerbes der Unesco stehen.

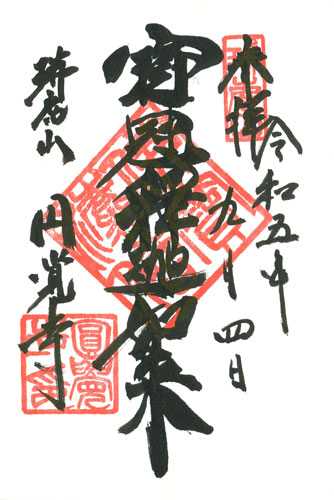

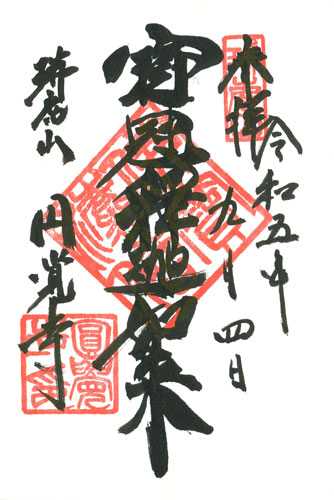

Goshuin des Tempels Engaku-ji, beide rechte unteren Spalten: Datum: Mo, 4.9.2023 = Reiwa 5 nen ku-gatsu yokka. Linke Spalte unten: Engaku-ji. Klar zu erkennen ist das Kanji "En", das auch für die Währung "En" verwendet wird, die nur wir "Yen" aussprechen. Linke Spalte Oben: Berg-Name Zuiroku-san. Alternativ gibt es Goshuin mit dem Bergnamen "Dai-hon-zan".

Rundgang

und Beschreibung: die ersten Tore

Im Grunde schneidet die

Bahntrasse bereits ein Stück des Tempelgeländes ab:

Südwestlich der Bahngleise befindet sich der Shirasagi-chi,

der Teich des weißen Reihers, auch Byakuro-chi genannt.

Das ist ein doppelter Teich beiderseits des die Zentralachse

einleitenden Weges, der an der die beiden Teichhälften

verbindenden schmalen Stelle über eine leicht nach oben

gewölbte Steinbrücke (Gouma-bashi, die das Böse bzw.

den Teufel unterdrückende bzw. tötende Brücke) führt. So ein

rechteckiger Teich, der in der Mitte durch eine steinerne Brücke

in zwei Hälften aufgeteilt wird, wird Hanchi genannt

und bildet funktional eine Trennlinie zwischen der säkularen

Welt und dem Tempelbereich. Ganz praktisch war er aber auch eine

Bremse gegen sich ausbreitende Feuer in der Stadt und außerdem

ein Teich für Löschwasser. Der Legende nach soll einst die

Gottheit des Tsurugaoka Hachiman in der Gestalt eines weißen

Reihers den Tempelgründer Mugaku Sogen hierher geführt haben,

daher der Name. Die einst rechteckigen Teiche, dii durch den Bau

der Eisenbahnlinie die Hälfte ihrer ursprünglichen Ausdehnung

eingebüßt haben, sind durch Verlandung und Austrockung heute

unregelmäßig geformt und parkartig von Bäumen umgeben. Früher

war das Tempelgelände viel größer, und auch der Bahnhof

Kita-Kamakura steht auf einstigem Tempelgrund. Wo sich heute eine

kleine Polizeistation in Bahnhofsnähe befindet, stand früher

das Kita-Gemon, und 100 m weiter südlich stand einst das

Minami-Gemon, also das nördliche und das südliche Außentor.

Beide heute verschwundenen Tore waren durch den Medou genannten

Weg miteinander verbunden. Auf der anderen Seite der Bahngleise

flankieren zwei Stelen mit der Tempelbezeichnung "Daihonzan

Engaku-ji" den über einige Treppenstufen hinauf zum Soumon

führenden Weg. Das Soumon (äußeres Tor, weit kleiner

als das Sanmon) ist ein Satteldachtor, das in eine hier

kastenartig nach hinten gezogene Tempelmauer (braun mit 5 weißen

Streifen) eingelassen ist. Auf der Kalligraphietafel steht der

Sango "Zuiroku-zan", die drei Kanji sind von rechts

nach links zu lesen. Die Kanji sind in der Handschrift des

Kaisers Go-Tsuchimikado (1442-1500) dargestellt. Die hölzernen

Torflügel sind nicht original, sondern stammen von einem

verschwundenen äußeren Tor. Hinter dem Tempeltor liegen

linkerhand der Besucherempfang mit dem Ticketverkauf und dem

anschließenden Devotionalienverkauf und rechterhand ein

Rastplatz und sanitäre Anlagen. In südöstlicher Verlängerung

der Tempelmauer liegt der Hintereingang (Ura-mon), der aber nicht

für Besucher ist.

Nach Passieren des Devotionalienverkaufs gabelt sich der Weg und eröffnet vier Möglichkeiten. Wir wählen den Weg entlang der Hauptachse rechts der Orientierungstafel, wo wir nach einer steilen, von einem Bambuszaun gesäumten Treppe das mit Kupfer eingedeckte Sanmon (Bergtor = Tempeltor) erreichen, das erste Tempel-Gebäude nach dem Übergang von der säkularen Welt in die kontemplative Welt. Dieses Tor steht frei auf einem großen Kiesplatz und ist ganz aus Holz gefertigt. Es ist doppelstöckig (nijumon-zukuri) mit drei allseits offenen Kompartimenten und im Obergeschoß umlaufender Galerie und ruht auf 12 tragenden Pfosten. Die mittlere Schwelle geht durch über alle drei Kompartimente. Dieses Tor besitzt nirgendwo Torflügel, es ist vielmehr ein symbolisches Tor für die Reinigung des Geistes und die Lösung von irdischen Bindungen. Das gegenwärtige Tor stammt aus dem Jahre 1785 (Bau 1783-1785, Fertigstellung im 5. Jahr der Tenmei-Ära) und wurde durch Seisetsu Shucho (1745-1820, Daiyu Kokushi, 189. Abt) aus Anlaß der 500-Jahrfeier der Tempelgründung errichtet. Am Tor ist eine kalligraphische Tafel angebracht mit dem Wortlaut "Engaku-koushou-zenji", nach einer Kalligraphie des ehemaligen Kaisers Fushimi (1265-1317) aus der Zeit nach seiner aktiven Regierung. Diese Tafel zeigt an, daß der Tempel unter der Schirmherrschaft des Kaisers stand. Im Obergeschoß wird eine elfgesichtige Kannon verehrt, weiterhin stehen dort Figuren von 12 himmlischen Generälen und von 16 Rakan (Arhat, Gefährten Buddhas). Am 18.6. eines jeden Jahres wird dort oben eine Zeremonie zu Ehren der Kannon abgehalten. Das Tor ist als wichtiges Kulturgut der Präfektur Kanagawa geschützt. Man sieht an den fehlenden Torflügeln und an der freigestellten Position inmitten des Platzes, daß dieses Tor eher eine symbolische Funktion hat. Das Sanmon kann man bei gleichem Klang mit zwei verschiedenen Kanji schreiben. In erster Linie ist es ein Berg-Tor, abgeleitet von Berg = Tempel, weil in China die Tempel meist auf den Bergen lagen. Ein Bergtor ist also das Tor zum Tempelberg, im übertragenen Sinn zum Tempel. Die Verwendung des Kanji "san" = Berg ist also die eigentlich korrekte. Gleichzeitig spielt der Name mit der Andeutung "san" = drei, was auf die drei Durchgänge anspielt, wobei jeder Durchgang eine Bedeutung hat: Es gibt das Tor der Leerheit, das Tor der Formlosigkeit und das Tor der Absichtslosigkeit. Gemeinsam machen diese drei Bedeutungen das gesamte Tor als San-gedatsu-mon zum Tor der Überwindung weltlicher Bedürfnisse und zum Tor der Erleuchtung. Dieses Tor bildete übrigens die Vorlage für den 1910 erschienenen Roman "das Tor" ("Mon") des Schriftstellers Natsume Souseki (1867-1916), der übrigens auf den 1000-Yen-Banknoten abgebildet ist. Darin wird die Zen-Praxis in diesem Tempel thematisiert.

Rundgang

und Beschreibung: grundlegender Aufbau eines Zen-Tempels

Hier sehen wir das erste

Bauwerk, das zum Aufbau eines klassischen Zen-Klosters (Zen-dera)

nach chinesischem Vorbild gehört. Bevor Zen nach Japan kam, gab

es hier als beherrschende buddhistische Schulen Tendai und

Shingon, die beide bereits während der Heian-Zeit (794-1192)

nach Japan gekommen sind. Deren Architektur und Layout des Garan

unterscheidet sich erheblich von dem, was nun neu nach Japan

importiert wurde. Ja, es gab bereits in Nara einen Versuch, Zen

als eigenständige buddhistische Schule zu etablieren, von Dosho

(629-700), aber das war keine Erfolgsgeschichte. Erst mit Eisai

Myouan und Dougen Zenji startete Zen-Buddhismus in Japan ab dem

Beginn des 13. Jh. durch. Und diesmal brachte der Neustart die

Architektur Song-Chinas mit, und die neuen Tempel kopierten einen

architektonischen Stil, der zur Zeit der Song-Dynastie (960-1279)

im Ursprungsland verbreitet war, und entsprechend gab es markante

Unterschiede zum bislang in Japan üblichen Tempel-Layout.

Gleiches gilt übrigens auch für die nächste, viel spätere

Welle, als im Jahre 1660 mit dem chinesischen Zen-Priester

Yinyuan Longqi (jap. Ingen Ryuki) die Obaku-Schule des

Zen-Buddhismus nach Japan kam, und die neuen Tempel orientierten

sich an der Architektur des Ming- und Qing-zeitlichen China, wie

man schön am Manpuki-ji in Uji (Präf. Kyoto) sehen kann. So

brachte jede neue Inspirationswelle die jeweils zeitgenössische

Architektur Chinas als Identifikationsmerkmal ihrer Tempel nach

Japan. Zurück zur Welle des 13. Jh.: Die Zen-Tempel der Stadt

Kamakura, allen voran der Kenchou-ji und der Engaku-ji, sind

Musterbeispiele für den neuen Stil, einen Tempel bzw. ein

Kloster zu konzipieren. Vom Engaku-ji gibt es eine ungefähr

1330-1342 entstandene kartenähnliche Ansicht (Engaku-ji Keidai

Ezu), die in einer geraden Linie hintereinander die Bauwerke

Soumon, Sanmon, Butsuden und Hatto zeigt.

Auch die neuen Zen-Klöster folgten einem Sieben-Gebäude-Schema (Shichi-dou garan, shichi = 7, dou = Halle, garan = Layout), aber einem anderen als bisher: Neben dem 1.) Sanmon umfassen die idealerweise entlang einer Nord-Süd-Achse aufgereihten Gebäude die 2.) Buddha-Halle (Butsuden), 3.) Meditationshalle (Soudou) oder Zen-Meditationshalle (Zen-dou), 4.) Dharma-Halle (Hatto), 5.) Tousu (sanitäre Anlagen, Latrine), 6.) Yokushitsu (Bad) und 7.) Kuri (Küche). Im Vergleich zu früher in anderen Schulen üblichen Garan fehlen in der Liste der wichtigen Gebäude Sutra-Bibliothek (Kyozo), Refektorium (Jikidou) und Glockenturm (Shoro), dafür sind neu gelistet Hatto, Tousu und Zen-dou. Die meisten Gebäude sind im Engaku-ji vorhanden, nur Hatto und Kyozo fehlen im heutigen Baubestand, und es gibt noch eine Abtsresidenz (Houjou). Typisch für Zen-Tempel sind naturbelassene Gebäude, die unbemalt belassen wurden. Teilweise wurden Gebäude, die aus aufgelassenen Burgen und Palästen oder aufgegebenen oder umgebauten anderen Tempeln stammen, für den Bau von Zen-Tempeln zweitverwendet.

Rundgang

und Beschreibung: Hauptgebäude

Die zweistöckige Buddha-Halle

(Butsuden) ist und wirkt modern. Die gemütliche

Atmosphäre alten Holzes wird sofort beim Betreten schmerzlich

vermißt, denn hier herrscht der kaum verbrämte Stahlbeton vor.

Die Buddha-Halle ist in einem Zen-Kloster üblicherweise das

zweitgrößte Gebäude und der Dharma-Halle auf der

Süd-Nord-Achse vorgelagert. Sie erfüllt die Funktion der

Haupthalle. Die erste Halle wurde 1282 errichtet, doch die

brannte 1563 ab. Die zweite, 1625 neu errichtete Halle wurde 1923

beim großen Kanto-Erdbeben zerstört, und dieser heutige Neubau

stammt aus dem Jahre 1964. Er orientiert sich aber exakt nach

einem Tempelplan aus dem Jahre 1573, insofern sind die

Dimensionen authentisch, wenn auch nicht das Material. Die Halle

wird manchmal auch Dai-koumyo-hou-den genannt, Schatzhaus des

großen, leuchtenden Lichts. Die kalligraphische Tafel an der

Halle ist alt und war ein 1378 erhaltenes Geschenk des Kaisers

Go-kogon (1338-1374), der Text lautet entsprechend dem Zweitnamen

"Dai-koumyo-hou-den". In dieser Halle wird das

Hauptkultbild (Honzon) des Tempels aufbewahrt, ein 2,6 m hoher,

aus der späten Kamakura-Zeit stammender Hokan Shaka Nyorai

(ein Buddha Shakyamuni mit einer Juwelenkrone) bzw. ein

Rushana-butsu (Buddha Vairocana), der Kegon symbolisiert, das mit

dem Licht der Weisheit und der Gnade angefüllte Universum. Die

Besonderheit dieser Darstellung liegt darin, daß der historische

Buddha eben meist einfach und schlicht gekleidet dargestellt

wird, und eben nicht mit Krone, die eher typischerweise bei

Bodhisattvas verwendet wird. Im Zen spielt die Sutra Kegon-kyo

(Sanskrit: Avatamsaka-Sutra) eine besonders wichtige Rolle, und

darin wird Bi-rushana Butsu (Sanskrit: Vairocana) verehrt, und

die hiesige Buddha-Darstellung ist eine Art Vairocana. Das

Kultbild wurde 1282 für die Originalhalle angefertigt. Beim

Brand 1563 blieb nur das Gesicht übrig, und 1625 restaurierte

man die Sitzfigur unter Ergänzung der verbrannten Partien. Die

fast schwarze Figur, die überladen ist mit goldenem Schmuck, ist

eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten im ganzen Tempel. Zu

dieser Zeit wurden auch Bonten (Brahma) und Taishakuten (Indra)

zu beiden Seiten des Hauptkultbildes eingeschreint, sie stammen

aus dem Jahr 1692. An der Decke befindet sich ein Drachengemälde

(Wolkendrache, Unryu no zu) des Künstlers Moriya Tadashi

(1912-2003), das er unter der Aufsicht von Maeda Seison

(1885-1977) angefertigt hat, beides Nihonga-Maler. An Kunst

scheiden sich bekanntlich die Geister, meiner Meinung nach ist

der Drache im Kenchou-ji um Größenordnungen besser. In dieser

Halle finden allmorgendlich Zen-Meditationen (Gyoten-Zazen-kai)

statt, an der man teilnehmen kann.

Hinter der Buddha-Halle stand einst die Dharma-Halle (Hatto-ato), typischerweise das größte Gebäude eines Zen-Tempels. Funktionell handelte es sich um eine Lehrhalle, in der der Abt seine Mönche unterrichtet. Dort wurden auch die wertvollsten Buddha-Statuen des Tempels aufbewahrt. Die Ruine wurde nach der Zerstörung nicht wieder aufgebaut, ihr Platz ist leer.

Dahinter kommen wir zum äußerst eleganten Karamon, dem 1839 errichteten Zugangstor zur Abtsresidenz (Houjou). Kara-mon wird dieses Tor nach dem Kara-hafu genannt, dem wie ein Bogen geschwungenen Giebel über dem Durchgang. Bemerkenswert sind die schönen Schnitzereien, bei denen wir Päonien, Schildkröten, Vögel und Kiefern im Gebälk, Löwen und Baku (ein Fabelwesen aus der chinesischen Mythologie mit einem langen Elefantenrüssel, zwei Stoßzähnen eines Elefanten, den Augen eines Nashorns, einem stacheligen Rückgrat, und den Pfoten eines Tigers) auf den Balkenköpfen sowie Basilisken, Wellen und Wolken auf den Türflügeln erkennen können. Weil dieses auch als Tor für die kaiserlichen Gesandten benutzt wurde, erfüllt es auch die Funktion eines Chokushi-mon.

Hier in der Nähe des Butsuden bzw. Sanmon führt ein an einem grauen Torii beginnender Weg mit sehr vielen und langen Treppen mit insgesamt ca. 140 Stufen in Richtung Südosten an der Stelle des ehemaligen Bades (Yokushitsu ato) vorbei zum auf einem Hügel stehenden Glockenturm (Shoro, Shourou), hinter der letzten Treppe linkerhand. Die bronzene Tempelglocke (Bonshou, O-gane) wurde im Jahre 1301 (3. Jahr der Shoan-Ära) gegossen und ist mit 2,60 m Höhe und 1,42 m Durchmesser die größte Glocke der Stadt und des ganzen Kanto. Sie ist als Nationalschatz eingestuft. Die Glocke wurde vom Meister Mononobe Kunimitsu gegossen, der zur berühmten Glockengießerfamilie Mononobe gehörte. Die Glocke wurde auf Anweisung von Houjou Sadatoki hergestellt und dem Tempel von Houjou Tokiyori geschenkt. Die Glocke trägt die Signatur von Seikan Shidon, dem 6. Abt des Engaku-ji. Traditionell wird in den Zen-Tempeln die Glocke zu Sonnenaufgang und -untergang angeschlagen, und in der Neujahrsnacht wird sie 108 mal angeschlagen. Im Glockenturm hängt nach ein flacher, runder Waniguchi-Gong aus dem Jahr 1540, als wichtiges Kulturgut der Präfektur Kanagawa geschützt. Am Kopfende der letzten Treppe steht die große Benten-Halle (Benten-dou), wo Enoshima Benten (Sanskrit: Sarasvati) verehrt wird. Alle 60 Jahre findet hier eine große Zeremonie statt, die diese Benten-Halle mit Enoshima-Benten verbindet. Gleich dahinter gibt es ein Café, also ein Teehaus mit Ausschank (Kosho Benten Cha-ya, cha = Tee, -ya = Laden).

Zurück zum Karamon: Dahinter liegt der Hojo (Houjou), die ehemalige Abtsresidenz. Das Gebäude wurde nicht zu den sieben wichtigen Hallen eines Shichi-dou-garan gerechnet, weil das anfangs eher ein unscheinbares Bauwerk war. Doch mit zunehmender Etablierung des Zen in der Gesellschaft, insbesondere der gehobeneren Gesellschaft, erfüllte die Abtsresidenz mehr repräsentative Aufgaben und wurde zu einem größeren Gebäude mit vielfältigen Aufgaben. Heute wird diese Halle, die 1929 nach dem verheerenden Kanto-Erdbeben, dem die alte Halle zum Opfer gefallen ist, errichtet wurde und die 1998 renoviert wurde, nicht mehr vom Abt bewohnt, sondern dient den unterschiedlichsten Zwecken, hauptsächlich für die Totengedenkveranstaltungen, Sonntagspredigten, Zen-Meditationen. Aber auch Ausstellungen von Tempelschätzen Anfang November finden hier statt, meist nur für drei Tage (2.-4.11.). Und der Engaku-ji besitzt einige Schätze, von denen mehrere einen Bezug zu Mugaku Sogen und zu Houjou Tokimune haben, andere wiederum historische Malereien, Statuen und Ritualgegenstände sind. Die Tempeldokumente (Engakuji Monjo) sind als wichtiges Kulturgut geschützt. Es gibt auch eine Sitzstatue von Bukko Kokushi und Malereien der 500 Arhat. Im Dai-Houjou wird als Kultbild ein Shaka Nyorai verehrt.

Ebenso werden hier im Houjou (bitte nicht Houjou = Abtsresidenz und Houjou = Familie verwechseln, gleicher Klang, völlig andere Kanji) Workshops und Charity-Events veranstaltet. Das Gebäude wird in den Dai-shoin (großer Shoin) und den Ko-shoin (kleiner Shoin) unterteilt, und rechts gibt es noch den Tenzo genannten Küchenbereich, denn die Küche eines Zen-Tempels samt dem Eßbereich liegt traditionell neben den Räumen des Abtes. Vor dem Houjou liegt ein Kare-san-sui-Garten, ein Trockenlandschaftsgarten (kare = trocken, san = Berg, sui = Wasser, san-sui synonym zu "Landschaft" = Berge und Meer; den Begriff "Zen-Garten" gibt es im Japanischen nicht). Die große chinesische Zeder vor dem Dai-Houjou soll vom Gründer Mugaku Sogen gepflanzt worden sein. Hinter dem Houjou liegt ein weiterer Garten mit einem Shinji-ike, einem Teich in der Form des Schriftzeichens shin = Herz.

Die nordwestlich des Sanmon zu findende, mit Schilf gedeckte Halle Senbutsujou (Ort des Auswählens von Buddha) steht dem Besucher offen, das ist ein Dojo der Zen-Meditation für angehende Mönche. Die Halle wird alternativ Senbutsu-dou genannt (Halle des Auswählens von Buddha). Beiderseits des Mittelgangs stehen die niedrigen Bänke mit Tatami-Matten darauf, und in der Ecke stapeln sich die Platzkissen. Man sieht sofort, daß es sich um eine Meditationshalle des Rinzai-Zen handelt, denn in dieser Schule meditieren die Mönche mit dem Blick Richtung Raummitte. Die Mönche eines Soto-Zen-Tempels würden sich im Gegensatz dazu zur Wand wenden, nach dem Vorbild Bodhidharmas. Anfänglich befand sich im 14. Jh. dieses Trainings-Dojo als Zendou bzw. Soudou zwischen dem Sanmon und dem Butsuden, aber die ansehnlich große Halle fiel beim Tempelbrand 1563 den Flammen zum Opfer. Über ein Jahrhundert blieb es beim Wiederaufbauwillen. Neuen Aufschwung bekam das Projekt Wiederaufbau, nachdem Matsudaira Tadamitsu, damaliger Herr der Burg Ise Nagashima, von Issui Kenshu dazu überredet wurde, dem Engaku-ji einen kompletten Satz buddhistischer Schriften zu spenden. Um diese Sammlung unterzubringen, wurde gleichzeitig 1699 die Halle Senbutsujo errichtet, wobei sie eine doppelte Funktion als Schriften-Bibliothek und Zen-Trainings-Dojo erhielt. In neuerer Zeit wurden die Zen-Meditationsübungen in den Subtempel Shozoku-in verlegt. In der alten Meditationshalle stellte man eine Figur des Yakushi Nyorai auf, und hier treffen sich nun dessen Verehrer zweimal jährlich zum Gebet. Man erkennt die Figur anhand des kleinen Medizintöpfchens in der linken Hand. Die ebenfalls hier auf der rechten Seite aufgestellte Figur des Daiji Daihi Kanzeon Bosatsu ist die erste der heiligen Plätze der 100 Kannon des Engaku-ji seit 2003. Auf der linken Seite sieht man die Figur eines Fudo Myo-o (Fudou Myou-ou) mit Schwert und Schlinge, aber ohne Flammenhintergrund. Hinter der Halle liegt weiter im Norden der Kojirin, eine geräumige Zen-Meditationshalle für Laien (Koji), auch Koji-an genannt. Dort finden auch Veranstaltungen statt, bei denen Besucher willkommen sind, insbesondere Samstag nachmittags. Für diese Halle stand ein Entwurf von Zen-Abt Imakita Kousen (1816-1892) Pate. Die gegenwärtige Halle wurde nach den Zerstörungen 1923 durch das Erdbeben im Jahre 1928 aus Tokyo hierher versetzt. Zuvor hatte sie als Übungshalle für Kendo gedient, für japanischen Schwertkampf. Hier trainierte einst die Yagyu-Schule, und weil Yagyu Munenori (1571-1646), einer der besten und berühmtesten Schwertkämpfer des Landes, zugleich ein Anhänger des Zen war und viel der Zen-Philosophie in seine Kampftechnik integriert hatte, gab man diese Halle an den Zen-Tempel. In der Halle wird als Kultbild ein Fudo Myo-o verehrt.

Rundgang

und Beschreibung: rückwärtige Bereiche

Weiter nach Osten kommt man im

Bereich des Butsunichi-an zu einem schilfgedeckten

Gebäude von quadratischem Grundriß, das ist der Kaiki-byo,

dem Mausoleum des Gründungspatrons Houjou Tokimune. Das heutige

spät Edo-zeitliche Gebäude ist eine Rekonstruktion aus dem

Jahre 1811 (8. Jahr der Edo-Bunka-Ära). Gegen eine Gebühr von

100 Yen kann es betreten werden. Im Inneren gibt es drei

hölzerne Statuen von Houjou Tokimune, Houjou Sadatoki

(1271-1311, 8. Regent) und Houjou Takatoki (1303-1333, 14.

Regent), die alle als Priester gekleidet sind. Auch an Tokimunes

Frau wird erinnert, an Kakuzan-ni (1253-1306). Außerdem ist hier

die Figur einer elfgesichtigen Kannon aufgestellt, die die letzte

Station der 33 Kannon-Pilgerroute von Kamakura bildet. Den

kleinen Hof umstellen zwei weitere Gebäude, zum einen das

Teehaus Insokuken (Ensokuken), zum anderen der Fuko-an. Am

vierten Tag jeden Monats wird hier eine Tee-Zeremonie abgehalten,

um an den Todestag von Houjou Tokimune zu erinnern, der am

4.4.1284 starb. Im Insokuken steht eine Jizou-Statue, die als 14.

Station Teil der 24-Jizo-Pilgerroute von Kamakura ist. Sie wird

als Enmei-Jizou bezeichnet und gilt als lebensverlängernd.

Wenn man in der Hauptachse immer weiter nach Nordosten geht, gelangt man zum hintersten Tempelbereich, wo hinter einem Satteldachtor der Oubai-in liegt, mit Bergnamen Denne-san Oubai-in. In Verlängerung des Weges steht am Kopfende eine Kannon-Halle, Kannon-dou. Ursprünglich wurde der Oubai-in als Gedenkstätte für Muso Kokushi (Muso Soseki), den fünften Abt des Tempels, erbaut, von seinem Schüler Hogai Koen. 1354 wurde die Gedenkstätte durch seinen Schüler Hogai Koen eröffnet. Im Jahre 1368 kam eine weitere Persönlichkeit hinzu, als man einen Teil der Asche von Ashikaga Yoshiakira (1330-1367), des zweiten Shoguns der Muromachi-Zeit, hier begrub. Sein eigentliches Grab befindet sich freilich im To-ji in Kyoto. Seitdem hat der Oubai-in die Funktion eines Familientempels der Ashikaga-Familie inne. 1374 zerstörte ein Feuer den Oubai-in, er wurde danach wiederaufgebaut. Schon 1383 konnte man hier den 32. Todestag von Muso Kokushi begehen, mit mehr als 1500 Teilnehmern. In der Haupthalle wird als Hauptkultbild eine aus China hergebrachte Sitzfigur der tausendarmigen Kannon (Senju Kanzeon Bosatsu, Sanskrit: Sahasrabhuja) verehrt. Daneben werden eine Sitzstatue von Muso Kokushi, eine Sho Kannon (heilige Kannon, Sanskrit: Arya-Avalokitesvara) und ein Bildnis des Yakushi Nyorai verehrt. Daneben gibt es weitere hölzerne und bronzene Statuen aus der Muromachi-Zeit. In der Kannon-Halle genau gegenüber dem Eingang, die auch Buzan-dou genannt wird, steht eine weitere Sho Kannon. Der zugehörige Garten ist zwar klein, hat aber in Frühjahr und Frühsommer dennoch eine sehenswerte Blütenpracht. Vielleicht erinnert der Tempelname daran, den "Oubai" bezeichnet eine gelbe Pflaume.

Zurück zur letzten Abzweigung: Wenn man dort kurz nach Passieren des Teichs Myoko-chi (nach alten Darstellungen im Jahre 2001 rekonstruiert, diente früher dem Freilassen von Fischen und anderen Lebewesen) mit dem markanten Tigerkopffelsen nicht geradeaus, sondern nach links geht, kommt man zum Subtempel Shozoku-in und einem weiteren Tor. Im Bereich des Shozoku-in, dessen Gebäude teilweise aus dem Kenchou-ji stammen, liegt die heutige Meditationshalle (allgemein Zen-dou, hier Shobogen-dou genannt). Da auch ein eigener Glockenturm und ein eigenes Wohngebäude für Mönche existieren, wirkt dieser Bereich wie ein unabhängiger kleiner Tempel. Heute wird dieser abgelegene Bereich für das Training von Novizen und Mönchen benutzt. In der Zen-Halle wird eine Statue eines Jizou Bosatsu verehrt, die auf Platz 13 des Pilgerweges zu den 24 Jizou von Kamakura steht.

Dann folgt ein weiterer eingefriedeter Bereich mit einem letzten Tempeltor: Hier hinten im abgelegensten Teil des Tempels gibt es mit der Reliquienhalle Shariden, in der angeblich ein aus China mitgebrachter rechter Backenzahn und ein Knochen Buddhas aufbewahrt werden. Dieser Zahn wurde vom chinesischen Tempel Nonin-ji an Minamoto no Sanetomo gegeben. Die im chinesischen Stil (Kara-yo-Stil, auch Zenshu-yo genannt, Zen-Schule-Architektur) errichtete, einstöckige Halle mit umlaufenden Pultdach über dem Umgang ist ein weiterer Nationalschatz (das einzige als Nationalschatz klassifizierte Gebäude in der ganzen Präfektur Kanagawa) und zugleich das älteste Gebäude des ganzen Tempels. Das ursprünglich 1285 unter Houjou Sadatoki (1271-1311) erbaute und nach einem Brand 1563 ersetzte Gebäude basiert auf einem 3 x 3 ken-Schema und trägt ein steiles Irimoya-Dach, das mit Zypressenrindenschindeln (Hinoki) gedeckt ist. Das Ersatz-Gebäude mit seinen seitlichen Fenstern des Typs Katou-mado (ka = Blume, to = Kopf, mado = Fenster) ist aber nicht Edo-zeitlich, sondern stammt noch aus der Muromachi-Zeit bzw. dem frühen 15. Jh., weil es aus dem Nonnen-Tempel Teihei-ji im Stadtteil Nishi-Mikado nördlich des Schreins Tsurugaoka Hachiman-guu stammt, wo es als Buddha-Halle gedient hatte, und nach Aufgabe des Tempels hierher versetzt wurde. 2010 wurde zuletzt das Dach repariert. Innen werden ein Bi-rushana Butsu (Vairocana) in der Mitte zwischen einem Kannon Bosatsu rechts und einem Jizou Bosatsu links verehrt. Das Gebäude ist in der Regel unzugänglich, nur an den drei Tagen im November, an denen auch die Tempelschätze im Houjou ausgestellt werden, inclusive des Kulturtages (Bunka-no-hi) am 3.11., ist dieser Bereich ebenfalls für Besucher geöffnet, kostet aber extra. Dann wird es aber hier hinter dem Tor und vor dem Shariden richtig brechend voll. Auch an Neujahr wird geöffnet.

Hinter dieser Halle liegt die quadratische Gründerhalle (Kaisan-dou), wo an den Gründungspriester Mugaku Sogen (Bukko Kokushi) erinnert wird, für den dahinter die Grabpagode Kaisan-tou errichtet wurde. Normalerweise bekommt man diese Gründerhalle nicht zu Gesicht, weil sie völlig vom Shariden verdeckt wird. Mugaku Sogen war nach dem Tod von Houjou Tokimune 1284 in den Kenchou-ji zurückgekehrt, aus dem er ursprünglich in den Engaku-ji aus Anlaß dessen Gründung abberufen worden war. Dort lebte er noch zwei Jahre und starb im dortigen Houjou. Er wurde auf dem Gelände des Kenchou-ji begraben und erhielt dort einen Subtempel des Namens Shozoku-in. Der Engaku-ji war unglücklich darüber, und wollte seinen Gründungspriester selber verehren. Die beiden Tempel gerieten deswegen in Streit. Unter der Herrschaft des Kaisers Go-Daigo (1213-1278) schaffte es der fünfte Abt des Engaku-ji, Muso Soseki, der einen guten Draht nach oben hatte, das Grab des Gründers in den Engaku-ji zu verlegen und ebenso im Jahre 1337 den Subtempel Shozoku-in in den eigenen Tempel zu versetzen. Jetzt konnte der Engaku-ji seinen eigenen Gründer selber auf eigenem Grund verehren. Im Kaisan-dou gibt es auf dem Altar eine hölzerne Statue von Mugaku Sogen aus der Zeit um 1286, also unmittelbar nach dessen Tod hergestellt. Nach seinem Tod erhielt der Gründungsabt den Titel Bukko, Lehrmeister der Nation. Zu den Gedenkfeiern am Tag seines Ablebens wird diese Statue in den Butsuden überführt und spielt dort die Rolle des präsenten Gründers. Auch der Unterbau (Shumidan) in der Gründerhalle ist noch Kamakura-zeitlich. Besuchern wird der Zugang in die Gründerhalle nicht gewährt. In Zen-Tempeln ist es allgemein üblich, vor den Kaisan-dou eine Andachtshalle zu bauen, die Sho-dou genannt wird. So können wir es beispielsweise im Kenchou-ji sehen. Hier erfüllt die Halle Shariden die Funktion eines Sho-dou in Bezug auf den Kaisan-dou.

Rundgang

und Beschreibung: Subtempel

Es gibt zahlreiche Tachuu (Subtempel

auf dem Gelände des Haupttempels), wobei etliche davon für

frühere Äbte gebaut wurden, nachdem sie sich von der

Klosterleitung zurückgezogen hatten. Nördlich der Hauptachse

trifft man von Südwesten nach Nordosten ziehend zuerst auf den Keisho-an

(Juodo), der dem Sejo Dokin = Shosen Dokin gewidmet ist,

linkerhand zwischen dem Keisho-an und den Sanmon gelegen. Innen

sind die Statuen der 10 Könige der Unterwelt zusammen mit Enma

(Sanskrit: Yama) zu sehen, und nebenan befindet sich eine Halle,

die der Kunst des Bogenschießens gewidmet ist. Ursprünglich

wurde dieser Subtempel für den 1385 verstorbenen Priester Sejo

Dokin errichtet, der der 49. Oberpriester war. Dann stößt man

als nächstes auf den Subtempel Shorei-in, welcher dem

150. Abt gewidmet ist, dem 1535 verstorbenen Shukuetsu Zen-eki.

Ursprünglich hieß der Subtempel Fukanken. In der Halle wird ein

25 cm hoher sitzender Amida Nyorai verehrt (Amitabha). Die aus

Holz geschnitzte Figur stammt aus der Edo-Zeit. Weiterhin gibt es

Statuen von Daisetsu-Sono (1313-1377, 40. Abt) und Kibun-Zensai

(154. Abt). Es gibt ferner in diesem Subtempel einen im Frühjahr

sehenswerten Päoniengarten. Der zugehörige Friedhof birgt

Gräber von interessanten Persönlichkeiten, darunter der

Schriftsteller Nakayama Gishu (1900-1969), der Schriftsteller und

Autor Kaiko Takeshi = Kaiko Ken (1930-1989), der Cartoonist

Shimizu Kon (1912-1974), der Filmschauspieler Sada Keiji

(1926-1964), der bei einem Mordanschlag der Aum-Sekte zusammen

mit Frau und Kind getötete Anwalt Sakamoto Tsutsumi (1956-1989)

und die Filmschauspielerin Tanaka Kinuyo (1909-1977).

Dahinter folgen weitere Subtempel, der Denshu-an (dem Gedenken an den Priester Nanzan-Siun gewidmet, lebte 1254-1335, 11. Oberpriester, war ein Schüler von Mugaku, Gebäude wird heute als Kindergarten betrieben) und der Fuyo-an (dem Andenken des Priesters Togaku-Mon-iku = Bucchi Zenjin gewidmet, gestorben 1416, 61. Oberpriester, innen eine Statue des Priesters Togaku-Mon-iku und eine Statue des Priesters Tokei-Tokugo, lebte 1240-1396, 4. Oberpriester), hinter dem Kojirin der Ryuin-an, dann der Jutoku-an (erbaut für den Priester Gettan-Chu-en, gestorben 1408, 66. Oberpriester, innen eine Statue des Priesters und einer aus dem 14. Jh. stammenden Sho Kannon, mit Gräbern der Familie Miura, welche den Tempel restaurierte). Über dem Teich Myoko-chi erhebt sich der Shoden-an, der im Jahre 1348 für den nicht mehr existierenden Tempel Manju-ji erbaut wurde und dem Gedenken an den Priester Myogan-Sho-in = Zenmeister Daitatsu (-1369, 24. Oberpriester, zugleich 34. Oberpriester des Kenchou-ji) gewidmet ist. Im Jahre 1354 wurde der Subtempel vom Engaku-ji übernommen und hierher gebracht. Innen befindet sich neben einem gekrönten Shakyamuni eine hölzerne Statue besagten Priesters, die 1365 vom Schnitzer In'no Minobo angefertigt worden ist. Und hinter dem Butsu-nichi-an befindet sich der Zokuto-an (ursprünglich im Jahre 1354 unter Ashikaga Takauji erbaut für den Priester Daiki-Hokin = Zenmeister Butsuman (-1368, 30. Oberpriester, auch im Jomyo-ji und im Jochi-ji), 1964 neu gebaut, innen eine aus der späten Kamakura-Zeit stammende Sho Kannon, eine Figur, die ursprünglich aus dem Tokei-ji stammt) neben dem Shozoku-in.

Südlich der Hauptachse sind das von Südwesten nach Nordosten der Garyu-an (Subtempel des liegenden Drachens, für den aus dem Jufuku-ji hierher gekommenen Priester Okawa-Dotsu, gestorben 1339, 17. Abt, mit einer aus dem 14. Jh. stammenden Statue des Abtes), der Kigen-in (dem Mönch Ketsu-o Ze-ei = Butsukei Zenjin = Bukkei Zenjin gewidmet, gestorben 1378, 38. Oberpriester, mit einer hölzernen Figur des Priesters auf dem Altar, Gebäude 1923 komplett zerstört und im 20. Jh. neu gebaut) rechterhand des Sanmon am Hang, und der Zuiseki-an, in der Nähe des Friedhofs der Zoroku-an (dem Mönch Daikyu-Shonen (1214-1289) = Zenmeister Butsugen gewidmet, 2. Abt des Tempels, ursprünglich 1283 im Jufukuji erbaut, dann 1335 hierhin verlegt), und hinter dem Hojo der Nyoi-an (1370 erbaut, dem Andenken des Priesters Mugai-Myoken = Zenmeister Busshin (-1369, 36. Oberpriester) gewidmet, innen eine hölzerne Figur des Priesters auf dem Altar). Des letztgenannten Subtempels Haupthalle wird an einigen Tagen der Woche (Mi, Do, Fr 10-16 Uhr) als Café Annei geöffnet.

Im etwas abseits im Nordwesten noch hinter dem Fuyo-an gelegenen Subtempel Haku-un-an, der für den aus China stammenden 10. Abt Tomin-Enichi (1272-1340) erinnert, der auf Einladung von Houjou Sadatoki nach Kamakura gekommen war, wird eine Figur eines gekrönten Shakyamuni aus der zweiten Hälfte des 14. Jh. verehrt. Weiterhin gibt es dort eine 97 cm hohe Figur des Abtes Tomin-Enichi, der, erstaunlich für einen Rinzai-Tempel, selber ein Anhänger der Soto-Schule des Zen-Buddhismus war. Eine dritte, nur 30 cm hohe Statue stellt Idaten (Sanskrit: Skanda) dar. Westlich dieses Subtempels liegt der Uncho-an, ca. 90 m von der Eisenbahnlinie entfernt, der am weitesten nordwestlich gelegene Subtempel. Er ist letztes Überbleibsel des nicht mehr existierenden, aber einst zu den 10 bedeutendsten Tempeln des Kanto gezählten Tempels Chosho-ji und sollte dem Andenken von dessen Gründungspriester Kuzan-en-in dienen. Als dieser sich einst nordwestlich anschließende Tempel 1431 aufgegeben wurde, wurde dieser Subtempel in den Engaku-ji überführt. Im Inneren wird neben einem gekrönten Shakyamuni eine hölzerne Statue des Priesters Kuzan-en-in verehrt, die inschriftlich auf 1693 datiert ist.

Zu seinen besten Zeiten hatte der Tempel neben den Hauptgebäuden noch 42 Subtempel, heute sind es gerade noch 18. Der einstige Subtempel Sai-in-an, der dem Andenken des Priesters Don-o-Shu-o (-1401, 58. Oberpriester), gehört heute zum Kojirin. In der Regel können diese aktiven und bewohnten Subtempel bis auf den Keisho-an gleich in Eingangsnähe nicht besichtigt werden.

Photos vom Engaku-ji

Keishoan

Keishoan

Keishoan, Enma Daio und die 10 Könige der Unterwelt

Keishoan, Enma Daio

Sanmon

Sanmon

Sanmon

Sanmon

Sanmon

Sanmon

Sanmon

Butsuden

Butsuden

Butsuden, Shaka Nyorai mit Juwelenkrone

Butsuden

Kuri, Tenzo

Karamon, dahinter Houjou

Karamon

Karamon

Karamon

Karamon

Karamon

Karamon

Karamon

Karamon

Karamon

Karamon

Karamon

Houjou

Houjou

Myoko-chi und Shoden-an

Butsu-nichi-an

Ouba-in

Ouba-in Kannon-dou

links Butsu-nichi-an, rechts Gründerschrein, Kaiki-byo

Gründerschrein (Grab von Houjou Tokimune), Kaiki-byo

Butsu-nichi-an

Butsuden

Senbutsujou

Senbutsujou

Senbutsujou, Yakushi Nyorai links, Sho-Kannon rechts

Senbutsujou, Sho-Kannon

Senbutsujou, Fudo-myo-o

Senbutsujou, Fudo-myo-o

Senbutsujou, vergoldeter Lotus-Schmuck

Literatur,

Links und Quellen

Lokalisierung auf Google Maps:

https://www.google.de/maps/@35.3380803,139.5478726,18z?entry=ttu - https://www.google.de/maps/@35.3380803,139.5478726,410m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

Webseite des Tempels: https://www.engakuji.or.jp/ - https://www.engakuji.or.jp/en/ - Geschichte und Beschreibung: https://www.engakuji.or.jp/en/about/ - Gebäude und Karte: https://www.engakuji.or.jp/en/grounds/ - Tempelereignisse: https://www.engakuji.or.jp/en/events/ - Zen-Praxis: https://www.engakuji.or.jp/en/zazen/

Auf Zen-Rinnou-Net: https://zen.rinnou.net/head_temples/06engaku.html

auf den Seiten von Tessa-Karina Inoue / Tews: https://wanderweib.de/engakuji-tempel/

Besucherfaltblatt des Tempels

The Arts and Ethics of Zen Temples: Engaku-ji Kamakura, hrsg. von

Shogakukan Inc., 32 S., 2019, ISBN-10: 4093886830, ISBN-13:

978-4093886833

Butsuden auf JAANUS: https://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/b/butsuden.htm

Shariden auf JAANUS: https://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/s/shariden.htm

Engaku-ji: https://www.kcn-net.org/e_kama_history/kitakamakura/kitakamakura_1.htm

Engaku-ji: https://web.archive.org/web/20110514103625/http://www.asahi-net.or.jp/~QM9T-KNDU/engakuji.htm

auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Engaku-ji - https://en.wikipedia.org/wiki/Engaku-ji

auf Japanese Gardens: https://japanesegardens.jp/gardens/secret/engaku-ji/

auf Japan Travel: https://www.japan.travel/de/spot/1595/

auf Japan Guide: https://www.japan-guide.com/e/e3103.html

auf Japan Travel: https://en.japantravel.com/places/kanagawa/engakuji-temple/598 - https://en.japantravel.com/kanagawa/kamakura-kengaku-ji-temple-in-spring/6215

auf der Webseite von Japan Experience: https://www.japan-experience.com/all-about-japan/kamakura/temples-and-shrines-in-japan/engakuji-temple-kamakura

Mariko Miki, Sae Yamane: Kamakura & Enoshima: A Japan Guide

to Nature, Culture, and Community, LOCAL FOCUS Vol. 1, Verlag:

The Blue Co. Ltd, 2. Auflage 2019, 212 S., ISBN-10: 4991060516,

ISBN-13: 978-4991060519 S. 171-172

Engaku-ji auf Kamakura today: https://www.kamakuratoday.com/e/spot_enkakuji.html

Engaku-ji: https://web.archive.org/web/20110514103625/http://www.asahi-net.or.jp/~QM9T-KNDU/engakuji.htm

Andere Artikel über Japan lesen

Andere Länder-Essays lesen

![]() Home

Home

©

Copyright bzw. Urheberrecht an Text, Graphik und Photos: Bernhard

Peter 2023, 2025

Impressum